こんにちは。Work is funnyのスフィです。

先日(2019年9月9日)、台風がきて関東では駅に入場制限がかかり、

一部の駅では2キロくらい人が並んでいたところもございましたね。

悲しいかな、台風なのに会社にいかなければならない多くの方は中小企業の方です。

こんな時、フレキシブルに働くことができたらと感じたことはございませんか?

今回は台風がきてもフレキシブルに活躍できるテレワークのメリット・デメリットをお伝えしていきます。

1.社会へのメリット

社会から見てもテレワークの推進には多くのメリット、そして推進していかなければならない意義がございます。

1-1.少子高齢化問題へ寄与

皆様がご存知の通り、日本は急激な人口構造の変化で少子高齢化に突き進んでおります。

だんだんと現実味を帯びてきておりますが、介護をしながら働かなければならない人口が増える問題が起こってきております。

介護者は働く時間を減らす、雇用形態も変える、最悪離職しながら生活しなければなりません。

テレワークがあることによって介護をしなければならないといっても二者択一である必要がなくなります。

介護をしながらでも働きやすいテレワーク(この場合は在宅勤務)は介護者の負担を減らすことが期待できます。

1-2.生産人口減少問題への寄与

上記の図を見ていただいてわかる通り、2000年くらいから境に生産人口がどんどん減ってきております。

およそ10年スパンで1000万人づつ減っています。

今から10年後の2030年には生産人口が6000万人を切りそうな予測です。

共働き世帯が必然的に増えていかなければならないのは容易に予想できますね。

つまり、家事子育てをしながらでも働きやすいテレワークはこの問題にも大きく貢献できます。

さらに生産人口が減るということは、人口もさることながら質、一人当たりの生産性をあげなければなりません。

そういった観点からでも労働生産性向上に期待ができるテレワークは社会から見たメリットと言えるでしょう。

また、少子高齢化と生産人口減少という問題があるということは、高齢者の雇用も増えるということでもあります。

通勤負担の軽減ができ働きやすい環境を整えることで、高齢者や身障者の雇用しやすい環境を作ることは社会的メリットになります。

1-3.環境負荷軽減

通勤、移動による二酸化炭素の削減が期待でき、地球温暖化対策にもなります。

1-4.地域活性

テレワークには住むところの選択肢が増えるというメリットがございます。

これにより、過疎化が進んでいる地域に住んでいても働きやすくなることで、地域活性化に期待ができます。

2.企業からみたメリット

2-1.生産性が向上する

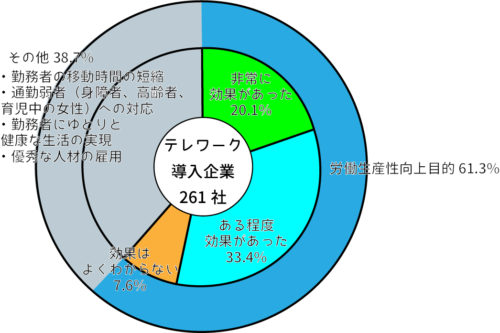

(出典)総務省「通信利用動向調査」(2016年)より作成

上図は総務省の通信利用動向調査の内容を抜粋させていただいたものです。

テレワーク実施企業261社のうち労働生産性の向上目的で導入した企業が61.3%です。

全体で労働生産性目的で効果があったと答えた企業が53.5%もあります。

つまり生産性向上目的で導入した企業の87%がテレワークに効果を感じていることになります。

2-1-1.従業員も生産性向上を実感

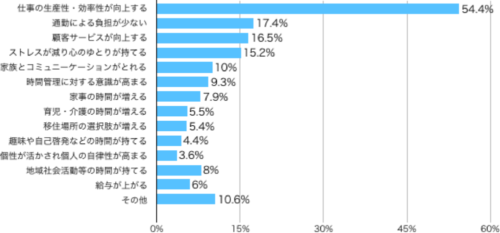

(出典)労働政策研究・研修機構「情報通信機器を利用した多様な働き方の実態に関する調査結果」より作成

上図はテレワーク導入企業の従業員949人にアンケート(複数回答可)をとった結果になります。

断トツで実感されているのは

仕事の生産性・効率性が向上する(54.4%)

従業員から見ても生産性が上がると実感しております。

また、総務省が公表した平成28年通信利用動向調査によると、

テレワーク導入企業の一人当たりの労働生産性が599万円から957万円に上がっているとあります。

平均1.6倍、労働生産性が上がっているということになります。

2-1-2.テレワーク導入企業は経常利益が上がる??

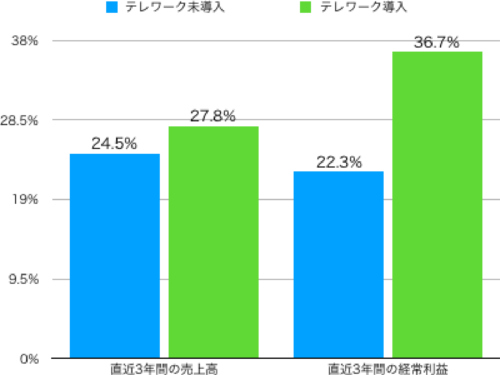

(出典)総務省「ICT利活用と社会的課題解決に関する調査研究」(平成29年)より作成

上図は従業員300人以下のテレワーク未導入企業(2766社)と導入企業(90社)の業績を比較したグラフになります。

売上自体にそこまで差異はございませんが、経常利益が36.7%も伸びています。

また、未導入企業と比べてテレワーク導入企業の方が売上、経常利益共に減少傾向にある%テージが少ないことがわかりました。

2-2.離職率が低下する

テレワークを通じて働き方を改革することで離職率の低下も見込めます。

グループウェアで有名なサイボウズでは離職率が25%もありましたが、

テレワークと選択人事制度によって5年間で3.8%まで減少させました。

マイクロソフトも2011年2月の本社移転を機にテレワークを実施しました。

結果、事業生産性が26%もアップし

女性の離職率が40%減りました。

総務省の事例の企業もご紹介致します。

株式会社ガイアックス

業種 :情報通信業

従業員 :175名

対象 :全部署

実施人数:96名

ガイアックス様はテレワーク実施前の2015年の離職率が38%もありましたが、

翌年の2016年には離職率が8%までに減少しました。

2-3.リスクが分散できる

冒頭にも記載しましたが、台風で交通インフラが麻痺した時、

新型インフルエンザが流行した時、出社する必要なく働くことができます。

また大震災がおきた際もBCP(事業継続)対策としても効果を発揮します。

2-4.優秀な人材雇用にアドバンテージを持てる

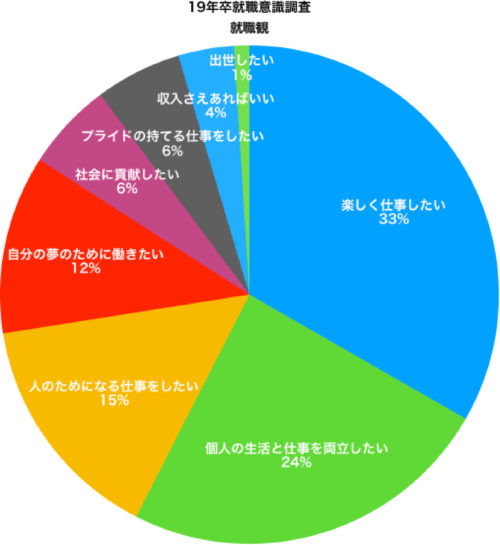

(出典)株式会社マイナビ 2019年卒マイナビ大学生就職意識調査 より作成

マイナビの2019年卒の就職観の調査で注目したいのが、

個人の生活と仕事を両立したいが24%も締めているところです。

先ほど、生産人口のお話をさせていただきましたが、生産人口は確実に減っていきます。

人材が不足していく中でメリットを感じる環境を整えていることで採用にも大きな影響が出てきます。

先ほど離職率の章でご紹介させていただいたガイアックス様ではテレワークを導入後、リファラル採用が3倍に増えました。

つまり、満足度が高く紹介したい会社と社員が感じていることになります。

このように社員の満足度をあげることで離職率はもちろん採用にも大きな効果が期待できます。

以上が企業から見たメリットとなります。

次ページでは【従業員から見たメリット】をご説明させていただきます。