こんにちは。Work is funnyのスフィです。

最近は【サーバーの仮想化】について良く聞かれます。

大体のご質問が【サーバーの仮想化】ってそもそも何?

というご質問です。

今回はサーバーの仮想化について

何ができるのか?メリットなども含め

詳しくご説明していきます。

1.サーバーの仮想化

1台の物理サーバーを、ソフトウェアを使って複数台の仮想的なサーバーにCPUやメモリやHDDなどを分割して運用することです。

分割サーバーはそれぞれ別のOSや、アプリケーションを動かすことができます。

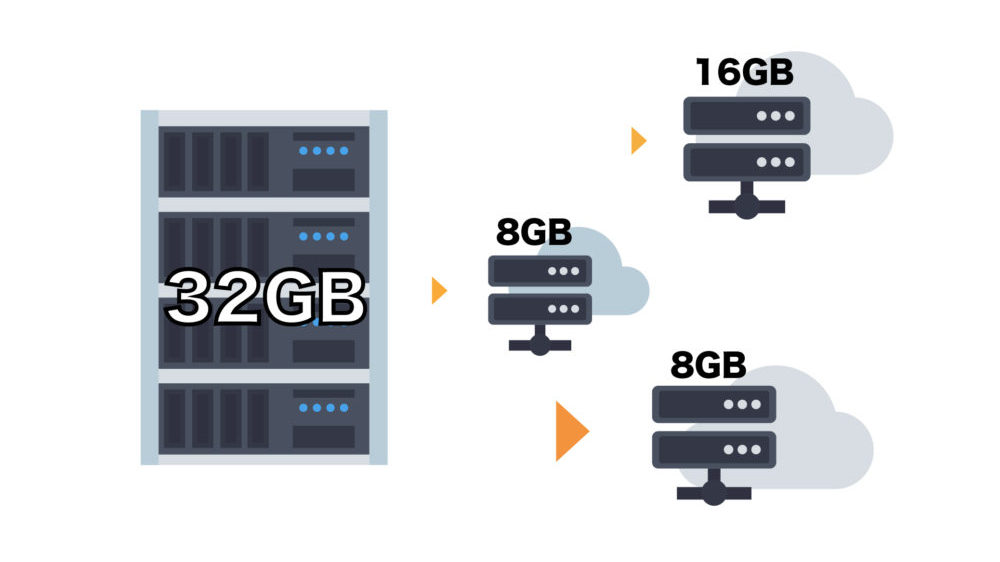

例えば、物理サーバーのCPUのメモリが32GBだとします。

この32GB分を仮想サーバーで自由に割り振りをして仮想サーバーのスペックを設計できます。

ストレージも同じです。

仮想サーバー物理サーバーのスペックを超えることはないですが、

このように柔軟性の高いシステムを構築することができます。

たまに、スペック不足という事は起きないかというご質問を受けます。

ケースによってはそこまで見越した設計にするか、仮想サーバーとして使わないということもございます。

ほとんどのケースでは物理サーバーのスペックはオーバースペックであることが多く稼働効率は悪くならないことががわかっております。

下記のコンテンツで実測している物理サーバーと仮想サーバーの性能を実測しているので参考にしてみください。

実測! 物理マシンと仮想マシンの性能差は?(出典)ITmedia [中嶋一樹, 高橋浩和,住商情報システム株式会社/VA Linux Systems Japan株式会社]

2.サーバー仮想化のメリット

2-1.トータルコストの削減

複数台のサーバーを一台の物理サーバーに集約することでスペースコストを削減できます。

また、サーバー一台にかかっていた電力や入替の際のコスト、管理コストなど、

トータル的なコスト削減が見込めます。

2-2.サーバーの増減が安価で容易

新しいサーバーを増やすのに、物理サーバーを一台増やす必要がなく、

比較的安価で簡単に仮想サーバーを立てることができます。

これによって企業が新しい仕組みを導入する際に、導入しやすいという点は非常にメリットではないでしょうか。

2-3.BCP対策がしやすい

近年、地震や台風、大雨による災害で注目を集めているBCP(事業継続計画)ですが

仮想化したサーバーのバックアップをとっておき、そのバックアップ情報だけを遠隔地にコピーするだけで実現が可能です。

これによって有事の際に事業復旧が迅速に行えるようになります。

2-4.OSに捉われない運用が可能

サポートが終了しているWindowsやWindowsServerのOSや、

新しいハードウェアに対応していないOSでも仮想サーバー上で動かせるので、

最新のハードウェアで運用が可能になります。

これによってシステムの継続利用なども行えたり、スタンドアロンで利用していたシステムもネットワーク版の用に使うことも可能です。

2-5.サーバー仮想化の注意点

サーバー仮想化はリソースを分割して使うところから仕組みによっては、スペック不足により処理が遅くなるケースもございます。

ベンダーと良く相談した上でスペックを用意するのがいいでしょう。

また、一台の物理サーバーに統合するので、バックアップやリスクマネジメントはしっかりおこなってください。

3.サーバー仮想化の手法

仮想化する手法は一つではなく、代表的な手法が3つございます。

それぞれ特徴があるので、用途によって使い分けます。

3-1.ホストOS型

OS上で仮想化ソフトが稼働しており、

その稼働環境の中で他のOS(ゲストOS)を稼働させます。

他の方式と比べると手軽に仮想化を実現できるのがメリットですが、

一方でホストOSを経由してリソースにアクセスするので、効率が悪く処理速度が出にくいというデメリットもございます。

3-2.ハイパーバイザー型

物理サーバー上に仮想化ソフトウェア(ハイパーバイザー)直接インストールし、ハイパーバイザー上でゲストOSが稼働します。

ホストOS型と違い専用に物理サーバーを用意する必要があるため、手軽さという意味ではメリットにはなりませんが、

ホストOSという概念がないため余計な処理が必要なく、効率良くリソースにアクセスするので処理速度が出やすいというメリットがございます。

現在では主流となっており、Work is funnyでもハイパーバイザー型をおすすめすることが多いです。

3-2-1.ベアメタル型

たまーにベアメタル型と一緒?とご質問されますが、これが少々ややこしいです。

ベアメタルは厳密にはOSもアプリケーションもインストールされていない、まっさらな状態の物理サーバーの事をさします。

ハイパーバイザー型は直接物理サーバー上で稼働することからベアメタル型とも呼ばれますが、

ややこしいので弊社ではハイパーバイザー型で覚えてもらってます。

3-3.コンテナ型

比較的新しい仮想化の手法です。

コンテナ型は今までご紹介した2つの手法と大きく異なるのはOSという概念がないということです。

ホストOS上にコンテンエンジンというソフトウェアをインストールをし、コンテナエンジン上でアプリケーションを実行します。

ゲストOSがないので非常に軽く、リソースが少ない分処理速度が出やすいのがメリットです。

保守や運用面の事を考えると、まだ新しい仮想化手法は対応できる業者、ノウハウが少ないのがデメリットです。

4.サーバー仮想化使用例

ここではどんな時にサーバー仮想化が役に立つかのユースケースをみていきましょう。

4-1.各支店のサーバーを統合

本社、支店でそれぞれ違ったサーバー環境、アプリケーションを使用している。

情報システム担当は本社にはいるが、支店にはいない。

有事の際、長い時間業務がストップしてしまうリスクがある。

サーバー仮想化で本社の物理サーバーに統合

有事の際、情報システム担当が対応しやすくなることでリスクマネジメントをします。

また、わざわざ、各支店に情報システム担当が行かなくても良くなったり、

各支店で入替の必要があったサーバーも仮想化するだけなので物理サーバーの入替コストも抑えられます。

4-2.新しいハードウェアに対応していないOS、アプリケーションの継続利用

WindowsServer2003でしか動かないアプリケーションをスタンドアロンで使用。

筐体自体が壊れそうで、業務ストップの機器。

Windows2003もアプリケーションも丸ごとサーバー仮想化

またセキュリティ上スタンドアロンで使っていたが、最新のOS、ハードウェアで稼働しているのでネットワークに繋げられるようになり、業務効率もUP。

5.まとめ

いかがでしたか?

近年ではサーバーを立てる際には仮想化も想定した作り方が多くなってきました。

- 複数台のサーバーを統合してトータルコストダウンをしたい企業様。

- 壊れそうなサーバー使用しているがなんとか使いたい企業様。

- 古いOSでしか利用できないアプリケーションを使用している企業様。

- 今後の管理、事業拡大を見据えたサーバーを構築したい企業様。

ぜひ、サーバーの仮想化をご検討してみてください。

それではまた次回のコンテンツで!